企業數據價值新助力——“數據資源入表”實施路徑

作者:張丹 夏星悅 2023-12-25財政部于2023年8月發布了《企業數據資源相關會計處理暫行規定》(以下簡稱“《暫行規定》”),該規定將于2024年1月1日生效實施。《暫行規定》的發布開啟了企業數據資產化的實施路徑,標志著我國數據資源入表邁出了從0到1的關鍵一步,無疑是促進數據要素流動的重要舉措。

什么是數據資源入表?“入表”是“會計核算”的通俗稱法,指通過確認、計量、記錄和報告等環節,對滿足資產確認條件的數據資源進行記錄,以滿足內外部決策者所需的會計信息。這里的“表”指的是“資產負債表”。即數據資源可以計入“無形資產”項下增設的“數據資源”會計科目(適用于企業使用的數據資源)或“存貨”會計科目(適用于企業日常活動中持有、最終用于出售的數據資源)。

數據資源入表有何意義?在《暫行規定》生效前,數據外購以及數據產品處理過程(包括脫敏、清洗、標注、整合、分析、可視化等)所發生的有關支出大都費用化,直接計入損益表,而《暫行規定》生效后,符合條件的數據產品支出可以資產化,從“費用”走向“資產”,企業的會計報表無疑會發生較大變化,將能夠更加體現企業數據的價值。同時,數據資源入表可以提升企業對數據要素的認知,促進企業將數據資源產品化、資產化、甚至資本化,推動企業數字化轉型,并促進整個社會的數據交易與流通,繁榮數據要素市場。

企業持有的數據都屬于數據資源嗎?到底什么是數據資源?“數據資源”有價值判斷的味道,一般指經由加工后能夠在現時或未來帶來經濟價值(為企業自身降本增效或者為其他方帶來使用價值)的數據,簡單來說,也就是有用的數據。如果僅僅是單一維度數據或簡單的數據集合,可能并不具有使用價值,因而也就不能稱之為“數據資源”。對于企業來說,數據資源化是一個將企業持有數據進行價值挖掘的過程,考慮的主要問題是哪些數據在加工處理后可以形成數據產品,進而給企業帶來經濟利益。

屬于數據資源就一定可以入表?當然不是,“數據資源”要資產化,必須滿足會計準則中關于資產入表的要求,即,必須符合以下三個前置性條件:

(1) 該數據資源應為企業擁有或控制;

(2) 與該數據資源有關的經濟利益很可能流入企業;

(3) 該數據資源的成本或者價值能夠可靠地計量。

為什么要符合這三個前置性條件?顯而易見,如果企業對該數據資源沒有相應的權屬,那么就不能成為企業自身的資產;其次,資產的概念本就可以為企業帶來經濟利益,比如土地、房產等固定資產;此外,會計憑證/報表上需要體現資產的具體數額,如不能可靠地計量,當然也就無法入表。所謂“可靠”指的是該數據資源發生的支出,而不是其他項目發生的支出,如將其他項目發生的成本計入該數據資源項下,或者某些成本無法與其他項目進行分割,那么均不能稱之為“可靠”。

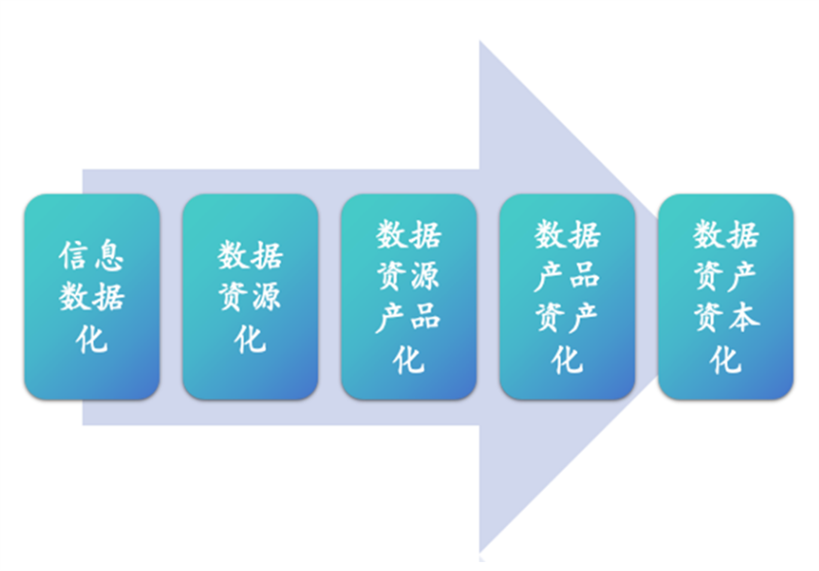

了解了什么數據資源可以入表后,進一步了解數據資源入表的程序。從企業角度來說,數據資源入表要經歷這么幾個步驟:信息數據化、數據資源化、數據資源產品化、數據產品資產化。即:企業非電子化信息和非結構化信息應整合為結構化數據;并從這些結構化數據中挖掘有用的數據,繼而通過智力投入、人力投入后形成數據產品,以數據產品/項目的形式進行數據資源入表。之所以數據產品/項目的形式入表,是因為該種方式可以有效評估其經濟價值以及對其成本進行可靠地計量。此外,在數據資源入表前,還應確定企業是否能夠擁有和控制該數據資源,即所謂的“數據確權”。

數據資源如何確權?從數據資源的來源看,企業可能通過公共數據授權、自身運營產生、公共渠道采集、交易市場采購等多種渠道獲得,因而需要針對數據資源所包含的數據類型以及獲取方式進行合規評估并確認企業具有何種類型的權屬。

《中共中央、國務院關于構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見》中指出,要“根據數據來源和數據生成特征,分別界定數據生產、流通、使用過程中各參與方享有的合法權利,建立數據資源持有權、數據加工使用權、數據產品經營權等分置的產權運行機制,推進非公共數據按市場化方式‘共同使用、共享收益’的新模式,為激活數據要素價值創造和價值實現提供基礎性制度保障。”因而,企業擁有和控制數據資源并非指“所有權”,也包含“使用權”“經營權”等權屬。比如有一些數據要素型企業與公共部門進行商業化聯合運營,通過取得公共數據授權對數據資源進行加工,并形成數據產品對外提供服務。在持續性授權前提下,企業通過支付固定授權費取得公共數據加工使用權,將固定授權費作為數據資產入表。

目前實踐中,一般通過數據資源的登記來確定權屬,如數據交易平臺頒發的“數據資源登記證書”、“數據產品登記證書”,以及數據知識產權登記平臺頒發的“數據知識產權登記證”等等,不一而足,全國各地有多種形式的數據權屬登記證書。數據資源登記后,即可在一定程度上證明企業能夠擁有和控制該數據資源,繼而該數據資源也可以通過數據交易平臺進行交易。

那么,數據資源登記是數據入表的前置條件嗎?非也。并沒有相關規定要求必須經過數據資源登記后才可入表,但是實踐中,為了證明企業具備數據資源的權屬,而不被審計機構或交易方質疑,企業愿意通過具備一定公信力的平臺完成數據權屬的認定。至于該等登記證書是否具備司法認定的效力尚存疑,在今年12月14日,北京互聯網法院公開開庭審理的北京數據堂公司與上海隱木公司著作權與不正當競爭糾紛一案,被告上海隱木公司就對已經取得《數據知識產權登記證》的北京數據堂公司的數據權屬提出了抗辯,認為北京數據堂公司未能證明其收集的敏感個人信息取得了單獨同意,因而訴請保護的數據財產權益并無法律依據。

在數據產品登記環節中,律師通常會參與其中,為數據產品的合規性評估出具法律意見書。律師需要對數據產品來源的合法性、數據產品的可交易性、數據產品是否可能侵犯其他利益相關方的合法權益以及數據產品的流通風險進行合規評估。此外也要重點審查企業的數據安全管理體系,包括是否設立了數據安全管理部門、是否建立了數據安全管理制度、是否對數據全生命周期進行安全管理,以及數據安全技術保護體系是否有效等進行評估與分析。

在《暫行規定》發布后一個月,中國資產評估協會發布了《數據資產評估指導意見》(以下簡稱“《指導意見》”),該規定于2023年10月1日生效。不少企業認為,數據資產評估是數據資源入表的前提,數據資源經過評估后,方可以評估價值入表。然而并非如此,數據資源入表時按照成本法入賬,即發生多少支出,計入多少資產/存貨,與評估并無關聯。從概念上也可以看出,數據資源入表后形成數據資產,才有“數據資產評估”。數據資產評估一般發生在資產減值準備、數據資產融資、數據產品交易、數據資產入股等場景中。

數據資源入表會對現有會計準則產生重大變化嗎?從《暫行規定》可知,“企業使用的數據資源,符合《企業會計準則第6號——無形資產》規定的定義和確認條件的,應當確認為無形資產,按照無形資產準則、《〈企業會計準則第6號——無形資產〉應用指南》等規定,對確認為無形資產的數據資源進行初始計量、后續計量、處置和報廢;企業日常活動中持有、最終目的用于出售的數據資源,符合《企業會計準則第1號——存貨》規定的定義和確認條件的,應當確認為存貨,按照存貨準則、《〈企業會計準則第1號——存貨〉應用指南》等規定,對確認為存貨的數據資源進行初始計量、后續計量等相關會計處理”。因而,數據資源入表仍舊遵循原有“無形資產”“存貨”的會計準則,并未發生會計處理規則的重大變化,也未對會計準則進行創設。

數據資源入表前,企業要做哪些準備工作?按照數據資源入表的前置條件,企業應對數據家底進行梳理,確定數據來源和權屬,加強數據質量管理,挖掘有價值的數據(即可能產品化的數據),并將該等數據通過立項的方式進行研究開發(產品化的過程),建立單獨的成本核算機制(與公司的其他支出相分離)。