從最高院判例看劣后對優先級份額保底回購的效力

作者:程中華 2022-07-27一、保底安排所涉糾紛的司法現狀

私募基金糾紛近年呈快速增長態勢,上海市金融法院發布的《私募基金糾紛法律風險防范報告(2021)》顯示,2016年至2021年案件數量增長了八倍,而在涉私募基金案件中本金收益承諾較為常見,占比28.41%。[1] 私募基金的保底安排可通過差額補足、流動性支持或權益回購等形式實現。通過對近年司法判例的梳理,雖然裁判觀點錯綜復雜,但對保底安排的效力判斷大致可分為以下幾種情形: 1、以基金管理人、基金銷售機構作為主體,具有保底功能的份額回購、差額補足協議通常被認定構成剛兌,或以有違金融安全等公序良俗為由認定無效。[2] 2、對具有保證合同性質的差額補足協議,若無公司有權機構的決議,亦會被認定違反《公司法》對外擔保的相關規定而無效。[3] 3、對劣后級投資人或其他第三方(非金融機構)作為回購方或差額補足義務人,向優先級進行保底安排的,通常認定為有效。[4] 4、“名為實為”的審判邏輯,即認為保底安排致雙方的投資/合伙構成虛假意思表示,雙方所隱藏的真實法律關系為借貸或委托理財等。 劣后級份額對優先級份額進行保底回購或差額補足,是銀行通道業務的常規操作模式,在很多地方政府的招商過程中,這一模式并不少見。以下就最高院2020年12月30日審理的高安城投與華金證券一案,[5]對該等模式的效力認定問題做簡要分析。

二、高安城投與華金證券案

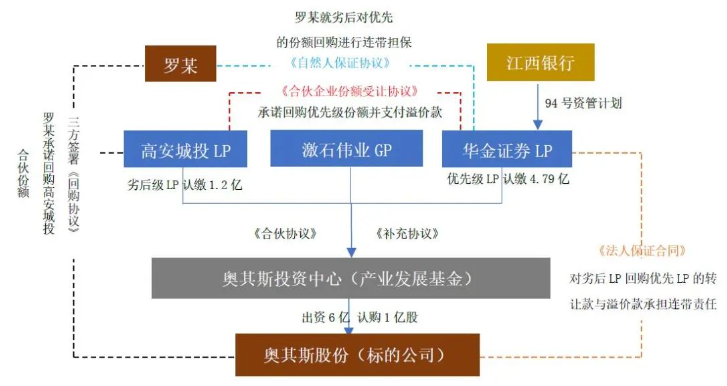

1. 案情介紹 2016年12月27日,高安市政府向高安城投下發《抄告單》,同意高安城投與激石偉業簽訂合作協議,成立產業發展基金以每股6元認購奧其斯科技股份有限公司(簡稱“標的公司”)發行的股份一億股。高安城投對基金優先級資金進行回購與差額補足。2017年2月21日,江西銀行(委托人)與華金證券(管理人)、興業南昌(托管人)成立華金匯融94號資管計劃,并完成資管計劃備案。 之后激石偉業(GP)與高安城投(劣后級LP)、華金證券(優先級LP)簽署《合伙協議》,成立產業發展基金“奧其斯投資中心”。合伙目的為全部出資用于按照協議的規定進行投資,建立地方性基金投資平臺。同日,三方又簽署《補充協議》,約定華金證券認繳不超過4.79億,高安城投1.2億,GP認繳0.01億。而華金證券的出資條件為:《補充協議》、《合伙企業份額受讓合同》及《法人保證合同》生效,資管計劃的委托人(江西銀行)已足額向托管戶繳納4.79億元,否則華金證券有權拒絕繳付出資。 2017年3月2日,標的公司與華金證券簽訂《法人保證合同》,約定標的公司就高安城投回購華金證券的優先級份額提供連帶責任保證。2017年3月6日,高安城投與華金證券簽訂《合伙企業份額受讓合同》,約定高安城投遠期回購華金證券的優先級份額,包括投資本金與溢價款。羅某(標的公司實控人)為此與華金證券簽署《自然人保證合同》,由其個人對該筆債務償付提供連帶責任保證擔保。同時,羅某與高安城投、標的公司簽署《回購協議》,約定羅某必須無條件回購高安城投所持產業發展基金的份額,并以其所持標的公司股權作為質押。羅某還承諾,需在本次基金發行并到賬標的公司后15日內返還高安城投出資額1.2億元及公司原借款8000萬元等。2017年3月7日,產業發展基金向標的公司支付股份認購款6億元。 以下是本次交易的示意圖:

2.交易結構分析 本次交易由產業發展基金以每股6元進行認購標的公司新發股份的方式,實現標的公司的融資目的。 1)資金來源:主要由江西銀行通過資管計劃作為優先級份額提供4.79億元,高安城投作為劣后級份額提供1.2億元。 2)保底回購:高安城投作為劣后級份額持有人承諾三年期滿一次性或四年分期回購優先級份額,并按季度向優先級支付溢價款。同時,標的公司實際控制人亦承諾回購劣后級的所有份額,并由標的公司實際承擔所有劣后級支付給優先級的溢價款、管理費、成本等所有費用。 3)擔保措施:標的公司及標的公司實際控制人為劣后級的回購,向優先級承擔連帶擔保責任。另外,標的公司實際控制人以其所持標的公司8000萬股股份作為質押,為其回購劣后級份額提供擔保。 3. 裁判觀點 糾紛發生后,高安城投向法院起訴要求確認其與華金證券、激石偉業簽署的《合伙協議》及《補充協議》無效,因《合伙企業份額受讓協議》管轄權約定不同,而未直接起訴確認該協議無效。一、二審法院均將案涉《合伙協議》和《補充協議》的效力問題作為案件的爭議焦點,現將兩級法院的裁判觀點歸納如下: 1)一審法院裁判觀點 民法總則第146條第1款規定:“行為人與相對人以虛假的意思表示實施的民事法律行為無效。”該規定是指在合同雙方當事人通謀所作出的意思表示與當事人內心真實意思表示不一致,則所作出的虛偽意思表示無效。通謀虛偽行為的認定,應當具備以下幾個要件:一是須有意思表示;二是表示行為與內心目的不一致;三是須行為人與相對人虛偽故意且通謀實施;四是須雙方自始均缺乏受表示行為拘束之意思。 高安城投與華金證券、激石偉業簽訂《合伙協議》及《補充協議》的真實意思是以合伙人全部出資建立基金投資平臺的形式,達到實現向標的公司增資的目的,該意思表示不存在不真實或不一致的瑕疵,也未違反法律、行政法規的效力性、強制性規定。其次,從協議約定的內容及實際履行情況來看,案涉《合伙協議》及《補充協議》已全面實際履行,應當認定協議中關于合伙體投資項目僅為向標的公司增資擴股的約定,是雙方當事人簽約時所追求的效果意思,不符合通謀虛偽意思表示的構成條件。故高安城投起訴提出江西銀行為實現標的公司出借資金4.79億元的目的,與華金證券、激石偉業、標的公司設計拉其入局,搭建融資通道的主張,與事實不符。 2)二審法院裁判觀點 一審被判敗訴后,高安城投向最高院提起上訴,并補充提供了一份有關江西銀行高管受賄的刑事判決書作為新證據。最高院之后對本案進行了改判,認定《合伙協議》與《補充協議》構成通謀虛偽而無效,其主要觀點包括: 首先,相關刑事判決已查明各方當事人是基于為促成標的公司向江西銀行融資目的而簽訂案涉《合伙協議》及其《補充協議》。 其次,《合伙企業份額受讓合同》與案涉《合伙協議》及其《補充協議》緊密關聯,結合三者相關條款可整體解釋出華金證券簽訂案涉《合伙協議》及其《補充協議》時真實意思表示并非設立合伙企業,對標的公司進行股權投資。華金證券簽訂案涉協議成為優先級合伙人,但同時又約定其履行《合伙協議》出資義務的前提是,華金證券已與高安城投簽訂《合伙企業份額受讓合同》。該合同要求高安城投在華金證券出資后3-4年內回購其在基金的所有份額,并按季度支付溢價款。為此,華金證券簽訂案涉協議時的真實意思表示并非成為合伙人,分享合伙企業投資收益,承擔合伙企業風險,而是以設立合伙企業的同時,轉讓合伙企業財產份額并收取固定溢價款形式變相實現還本付息的借貸目的。 再者,案涉協議在當事人各方基于虛假的意思表示簽訂并履行期間,民法總則第146條已經實施。而《九民紀要》第71條、第89條、第90條、第93條規范對象均既非合伙也不是借貸,與本案爭議法律關系性質并不一致。

三、案涉法律問題分析

1. 本案保底安排無效的審判思路 因《合伙企業份額受讓合同》約定由華金證券所在地法院管轄,因此,最高院在本案中僅判決《合伙協議》與《補充協議》無效,對《合伙企業份額受讓合同》的效力未做表述。但《合伙協議》無效后,雙方就合伙份額回購所簽署的《合伙企業份額受讓合同》自然也無效。 在私募基金投資過程中,提供保底安排是否就表明當事各方的真實意思表示為資金借貸?在對本案展開分析前,我們先來看一下通聯資本與中國農發股權轉讓糾紛案[6]給出的不同答案。最高院在該案說理部分的內容很有借鑒意義。通聯公司在案件中主張案涉《投資協議》性質為借款協議,并非股權投資協議,最高院對此分析認為:基金通過增資入股、逐年退出及回購機制對目標公司進行投資,是符合商業慣例和普遍交易模式的,不屬于為規避監管所采取的“名股實債”的借貸情形;且,農發公司增資入股后即取得了股東資格并享有表決權,雖然不直接參與漢川公司日常經營,但不能以此否定其股東身份;案涉協議有固定收益、逐年退出及股權回購等條款,但這僅是股東之間及股東與目標公司之間就投資收益和風險分擔所做的內部約定,并不影響交易目的和投資模式,在投資期內,農發公司作為實際股東之一,其對外仍是承擔相應責任和風險的。最高院最終未采信通聯公司的抗辯意見。 顯然,保底安排并不是法院適用“名為實為”邏輯進行判決的理由。就本案而言,從一、二審的差異點分析,一審江西高院認為協議各方的真實意思是以合伙人全部出資建立基金投資平臺的形式,達到實現標的公司增資的目的,該意思表示不存在不真實或不一致的瑕疵。但最高院的論述則試圖證明:認定各方的真實意思表示不能止步于設立基金認購標的公司股權,而是要穿透審查基金增資擴股后,是否以收取股權收益為最終目的。也即高安城投與華金證券保底安排背后的“通謀虛偽”,才是導致最高院對本案進行改判的主要原因,而并不在于劣后級份額保底回購優先級份額這一表象。 最高院在本案中又是如何對雙方這一真實意思表示進行逐層剖析的呢?筆者歸納認為至少包括以下幾個層面: 其一、二審高安城投提供的新證據,該證據反映出各方真實交易目的,就是為標的公司向江西銀行進行融資。 其二、協議各方的回購安排并未設置觸發條件。《合伙企業份額受讓合同》要求高安城投應在實繳出資劃入標的公司接收出資的賬戶之日起滿3年之日,其可選擇全部或部分受讓華金證券的份額。如選擇部分受讓,則在滿3年之日前支付份額轉讓價款的20%,第4年每季度末各支付轉讓價款的20%。 其三,華金證券收取溢價款并不與產業發展基金的投資收益進行關聯。根據合同約定,溢價款按央行1-5年貸款基準利率上浮36.84%計算,首年為6.5%,且不論基金收益如何,按季度固定支付。 綜上,從本案判決,并不能得出劣后級份額對優先級份額提供保底回購屬無效安排的結論。最高院判決所透露出的信息,表明案涉協議無效的真正原因在于《合伙協議》各方簽署協議時通謀虛偽的意思表示。 2. 借貸關系的主體 本案另一個需要關注的問題是,最高院雖認為華金證券的真實意思表示是以收取固定收益形式,變相實現還本付息的借貸目的,但并未明確該借貸關系的借貸主體。 對本案各方交易進行穿透審查,可以清楚地發現,資管計劃真正的資金提供方是江西銀行,而資金的使用方是標的公司,且標的公司也對最終的份額回購與溢價款的支付承擔擔保責任。那么,是否能就此認為借貸關系的主體是江西銀行與標的公司呢? 筆者理解,如此認定,則華金證券所代表的華金匯融94號資管計劃、興業南昌(托管人)、基金的劣后級投資人高安城投等,在該借貸關系中將無處安身。特別是作為通道業務的華金匯融94號資管計劃,根據《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》的規定,在過渡期內仍是有效的。從最高院的表述分析,出借方認定為華金證券似更為合理,因為是華金證券“以收取固定收益形式變相實現還本付息的借貸目的”,借款方為標的公司。至于高安城投與羅某,則應根據其過錯情況對該筆債務承擔賠償責任。 3. 合伙型基金能否適用《九民紀要》? 在認定案涉協議無效時,最高院特別指出,《九民紀要》第71條、第89條、第90條、第93條[7]規范對象均既非合伙也不是借貸,與本案爭議法律關系性質并不一致。 上述條款不涉借貸是可以理解的,但最高院同時表示該等規定也與“合伙”無關,是否意味著合伙型基金不能適用《九民紀要》的相關規定呢? 筆者理解,本案法院之所以未適用《九民紀要》第90條進行判決,關鍵還在于法院對協議雙方真實意思表示認定。作為間接的例證,在招商銀行與光大資本差額補足案中,[8]法院即援引《九民紀要》第91條進行了判決,從邏輯上分析,若第91條對合伙型基金適用,則第90條也不應排除在外。

四、結語

在私募基金投融資交易中,對涉及保底安排的回購、差額補足,上海金融法院認為,對此類安排的無效認定,司法應保持謙抑性。 金融是資金融通的活動,如果忽視交易的形式、內容和方法,僅從最終目的來看,所有金融交易的目的都與借貸無異。[9]筆者認為,本案的判決只是一個個例,《九民紀要》第90條所確認的劣后對優先級的差額補足,仍是一種可行的增信措施。僅以最高院就本案所做判決即認為劣后對優先的保底安排無效,顯然是不妥的。

注釋 [1] 參見上海金融法院《私募基金糾紛法律風險防范報告》,課題組成員肖凱、沈竹鶯、楊暉、徐佳云, p2、p10。 [2] 參見(2019)粵01民終23878號民事判決,法院認為財大公司(基金管理人)通過《補充協議》對投資者進行保底安排違反《私募投資基金監督管理暫行辦法》第15條之規定而無效。在(2021)京民終59號案件中,北京高院認為私募基金募集機構,不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益,違反規范性文件的內容涉及金融安全、市場秩序、國家宏觀政策等公序良俗的,應當認定為合同無效。 [3] 參見(2019)最高法民終560號民事判決,最高院認為凱迪生態公司簽訂《差額補足合同》時,未經股東大會決議,華融公司對此未盡審慎注意義務,主觀上存在過錯,并非善意第三人,在凱迪生態公司對此不予追認的情況下,《差額補足合同》無效。 [4] 參見(2018)最高法民終667號民事判決,判決認為作為資管計劃管理人的國金證券并非差額義務補足人,且《證券公司集合資產管理業務實施細則》與《證券期貨經營機構私募資產管理業務運作管理暫行規定》均非效力性強制規定。 [5] 參見(2020)最高法民終682號民事判決。 [6] 參見(2019)最高法民終355號民事判決。 [7] 參見《全國法院民商事審判工作會議紀要》(法[2019]254號)。 [8] 參見(2020)滬民終567號民事判決。 [9] 參見上海金融法院綜合審判二庭課題組:《涉金融合同保底條款的判定與效力》,載《上海法學研究》集刊2021年第8卷。